妻が、tiny wallet を使用した際に、扱いが少し不安とのことで、使い方を見せてもらい、

このお財布が、右利きの方が、お札の出し入れがしにくい、左利き仕様になっていることが分かりました。

ANDADURAのお財布は左右対称で、どちらの利き手でも使えるものが多いですが、コンパクト財布のように、左右対称ではないアイテムを作る場合は、僕が左利きですので、右利きの方に使っていただき、利き手の検証をしていました。その際に、右利き用のお財布でも自分自身が問題なく使えることで、自分は、お財布は右利きとの認識になっていました。

お財布を作る際に、さまざまな検証は行いますが、自分のお財布の使い方は、右利きと変わらないと認識していたので、盲点となり、このお財布には利き手が関係していることへの検証が抜けていました。

online shopで購入いただいた方、納品したお店さんに連絡して、 右利きのものと交換させていただきました。お使い下さっている方には、「使いにくさは感じないので、そのまま使います。」とおっしゃってくださる方もいらっしゃいました。

枠のかたちは、くるくると向きを変えたら、4つの異なる額ができる形になっています。一粒で4度おいしい。

小さなお財布 を作りました。

お財布のレンタルの際に、感想を書いていただくカードサイズの用紙を同封していていましたが、こんな小さな用紙には収まらないから、とメールでとても細かく感想をいただきました。こんなお財布があったら、との要望も具体的に書いてくださっていて、それを読んでいると、このお財布を作ってみよう、という気持ちがむくむくと湧き上がってきました。去年の8月のことです。

一番最初に、一つのパーツで構成されたお財布が出来ました。それはそれで面白いのですが、扱うときに集中が必要なお財布でした。そのお財布を使っていると、マニュアルとオートマという軸が出てきました。

このハイパーなマニュアル財布はリリース出来そうにないけど、扱うときに心地よいマニュアル感ってあるはずだ、と思い、その座標軸をもとにして、お財布を考えてみようと思いました。オートマからマニュアルまでのサンプルを作り、心地よいマニュアル感はこの辺りかなと切り取ったのが、このtiny walletです。

去年は寸法を、数字で細かく計算しながら進めていましたが、なんとなく計算してたら完成しないような気がしたので、今回は細かく計算するのはやめて、サンプルを観察することに重きをおいて、進めました。

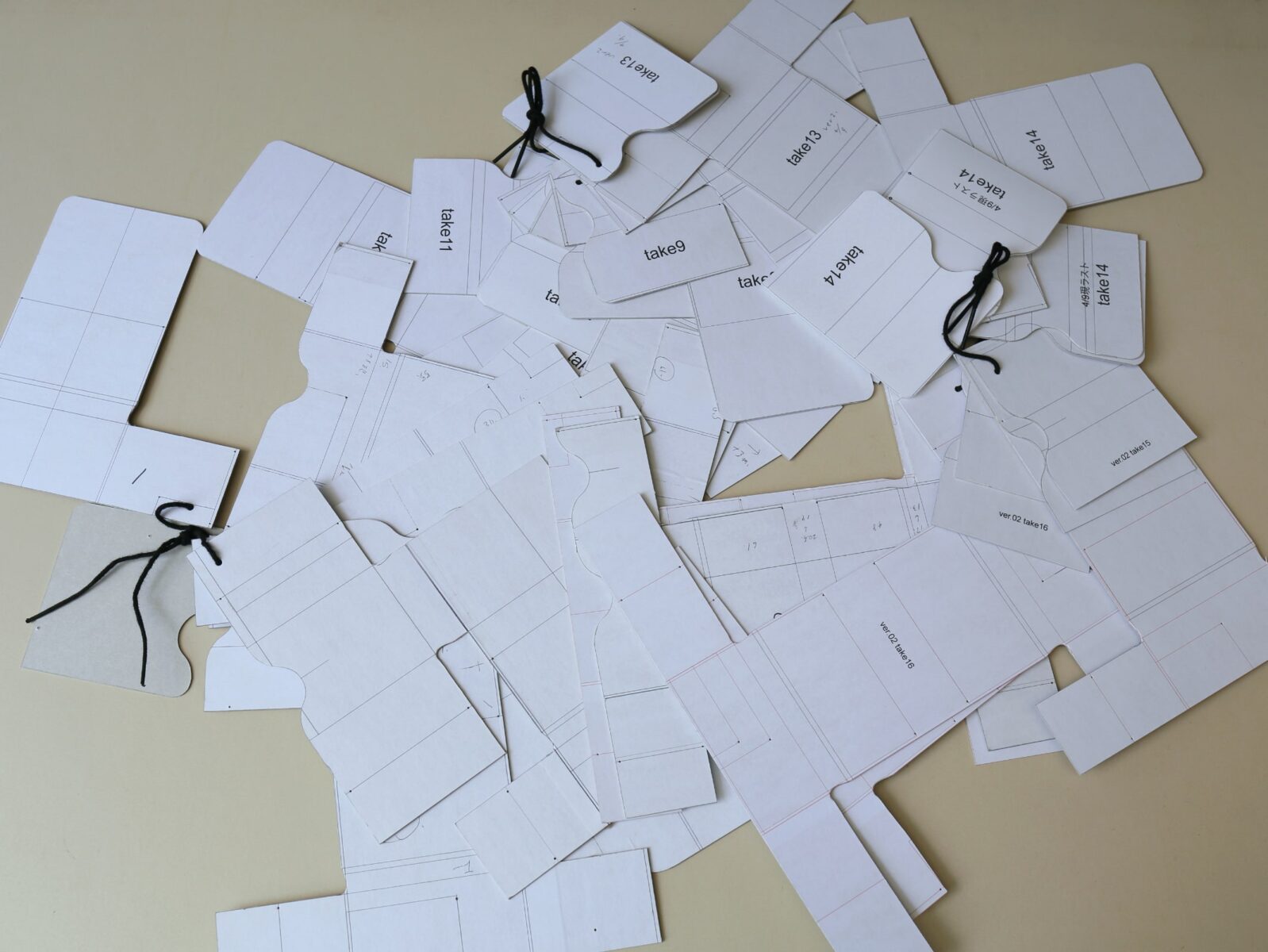

心地よいマニュアル感が奈辺にあるのかを探すのは、初めてのことでしたので、いつものごとく、もりもりサンプルをつくりました。

独立当初に僕が嬉々として何度もサンプルを作っているのを見て、(おそらく老婆心として)「最終形を2回のサンプル作りで作れないなら、プロとは言わないよ。」と言われたことがありました。まぁ、そんなにサンプルに時間をかけていたら、食っていけないよ。というニュアンスが込められていたように思います。

まぁ、そりゃ、そうだよな。と思うところもあったのですが、それよりも、2回で完成させなくてはダメということを自分に課してしまうと、2回で完成するものしか思い浮かばなくなるんじゃなかろうか?

それから、その言葉のおかげで、新作作りのサンプル制作は、趣味のようなものと位置づけできるように、仕事の仕方や環境も組み直していきました。前にも増して、自分が納得いくまで何度やってもOKにしました。2回で完成するのなら、それもOK。完成しなくても、それもOK。

制作した無数のサンプルのいくつかは、僕が「新作墓場」と呼んでいるボックスに納められます。サンプルを全てとっておくことはできないので、消化不良だなと感じるものや、今のところよく分からないものを優先して残します。毎回サンプルを制作するたびに、新作墓場はいろんな時間軸を含んだ、豊かなカオスになっていきます。

新作を作るときに迷ったら、「新作墓場」にアクセスすると、そこに答えがあったりします。

今回も制作を再開する時に、墓場から関連しそうなものを、机にならべ、それを眺め、また墓場に入れを繰り返し、のこったものを組み合わせ、制作を進めました。

もし今、「最終形を2回のサンプル作りで作れないなら、プロとは言わない。」

と言われたならば、「それでは、豊かな新作墓場が作れない。」と答えることと思います。

今回は特に、新作墓場の助けを借りて完成させることが出来たと感じています。

ー

LGW14 - tiny wallet

size : w95×h65×d20 (mm)

card : ×5

カバンの工房で働いていた頃の後輩からオーダーをいただいたき、財布を作りました。