2014年に同じ場所で一緒に展示しましたので、7年ぶりです。

7年という期間は、定点観測というには長い年月ですが、変化を感じるには、

新しいものも、いくつか持っていきます。

日時:12月4日(土)〜8日(水)

営業時間:11:00ー19:00

新しいものも、いくつか持っていきます。

ANDADURAのMOVIE「うつくしく きもちよく」が出来ました。

ANDADURAのMOVIE「うつくしく きもちよく」が出来ました。

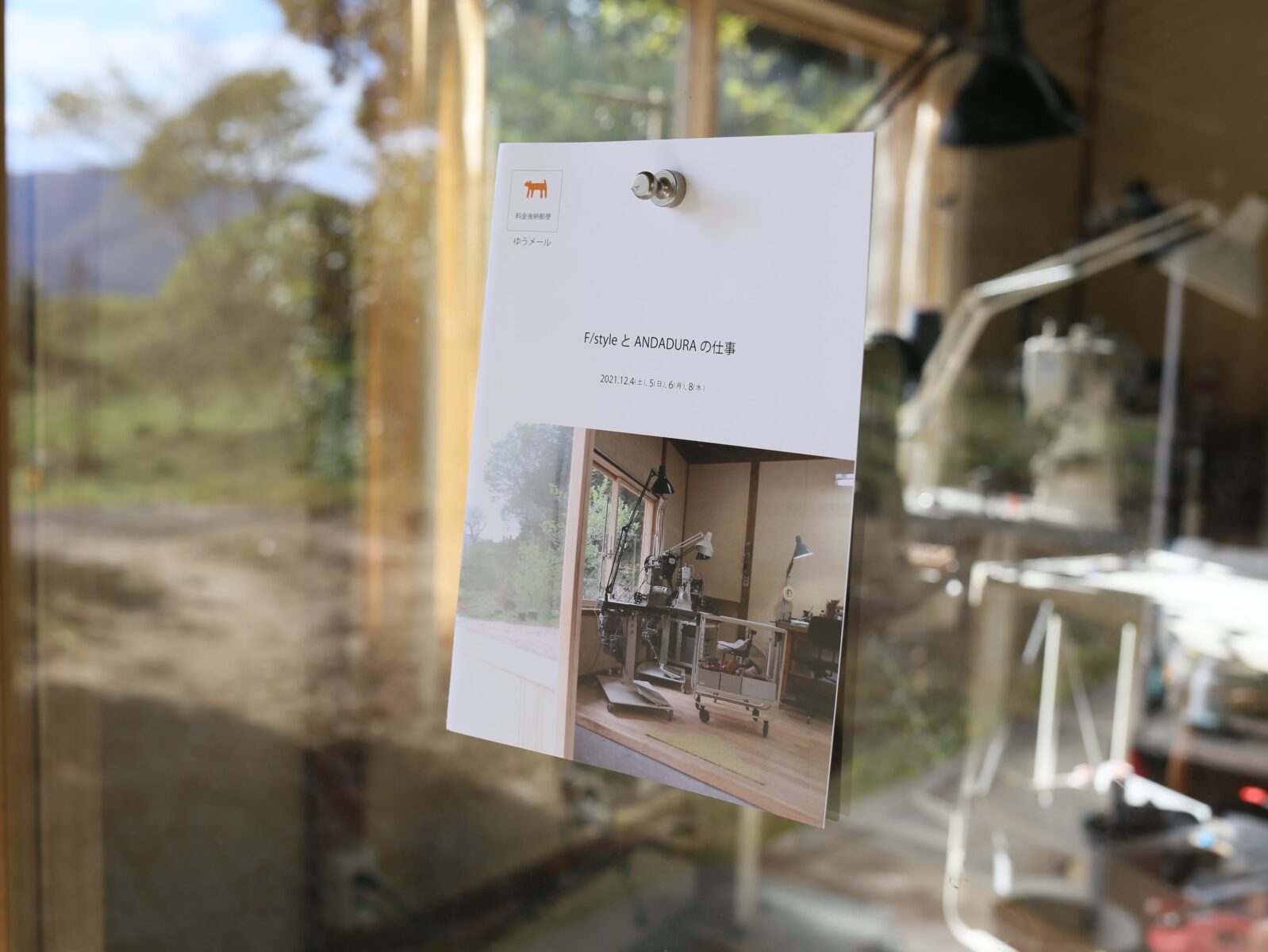

制作している環境や作業音など、実際にものが出来上がるまでのさまざまを見ていただきたい想いで作りました。

作っている姿が映っていますので、少し制作の話をさせてください。

僕はミシンで縫うという工程がすごく好きです。ミシンで縫うというとミシンを踏むことに限定されそうですが、ミシンがスムーズに機嫌よく動作するように掃除して、オイルを差すといったメンテナンスもミシンで縫うことに含まれます。

動画の中では釜の中を綿棒で掃除しています。オイルを差して余分なオイルを拭き取る。ミシンを使う前に毎回やっている作業です。

ミシンは長く使うとその人のクセがうつります。なのでミシンを毎日使うことで自分の使いやすいミシンに育てることも、もしかしたら、ミシンをで縫うということに含まれるのかもしれないな、と思ったりします。

革の断面を磨くコバ磨きのようすも映っています。砥石のバフと木のバフを使って削ったり、磨いたりします。木のバフは革の断面のかたちに沿うように自分で削りました。集塵機なども専用のものがないので、いろんなものを駆使して作りました。

綾乃が途中でライターを使っている作業は、ライターで糸の毛羽立ちを燃しています。ANDADURAで使っている糸は、コア糸といって表面が綿糸ですので、使っていくと毛羽立ってきます。ライターで燃して、ブラシで毛羽立てて、また燃します。何度かくりかえすことで、使っていて毛羽立ちにくくなります。最初に毛羽立ち予備軍を燃やしているわけです。

こういう作業を僕は気持ち仕事と呼んでいます。劇的に違いが出るわけではないけど、ほんの少し良くなる。糸燃しをすると心なしか輪郭がクッキリするように感じます。こういう気持ち仕事は、ひとつひとつは小さなことですが、積み重なると小さくない気がします。やっていて気持ちも良いですし。

こうやって自分が作る姿を見るのは初めてですが、ひとつひとつが、ずっとやってきた事なんだなぁ、しみじみしてしまいます。毎日植物たちに水をあげて、ミシンや工房の掃除をして、革を切って、貼って、縫って。気持ち仕事もして、そうこうしていると日が暮れて、いちにちが終わります。そんな日常からものが出来ていくんだなぁ、とこれまたしみじみしてしまいます。出来上がったものが、使うひとの生活に馴染んでいくと嬉しいです。

MOVIEの中には、いくつかアイテムが出てきます。

制作しているものは、シンプル長財布・LGW11です。昔に作っていた帆布の長財布と同じ作りです。その使い勝手がとても好きで作ったもの。糸燃しのところでは、ファスナーミニ財布・LGW01が出てきます。LGW01はANDADURAを始めてすぐに作ったお財布です。自分がどんなものを作りたいかすら、定まってなかった頃、一つ一つ作っていく事で、自分の作りたいカタチが見えてきたように思います。お買い物の場面では、walk bagが出てきます。最近作り始めたスウェードのカバンです。

こうやって、いろんな時期に作ったものが、一つのMOVIEの中に映っているのを見ると、嬉しくなり、改めて映像はいろんな時間を撮るものなんだなぁ、と感じました。

動画を撮った頃は、田んぼに水が張られ稲が植えられてすぐの頃でしたが、今は稲穂が黄金色になろうとしていて、また違う風景が広がっています。こんな場所で作っているんだなぁ、と感じていただけると嬉しいです。

撮影をしてくださった仲原さんは、撮影時は忍者のように気配がなく、工房や制作のようす、周辺の気配をそのまま切り取ってくれました。音楽を作ってくれた田中さんは、工房にいらした際にたくさん散歩をしているのが印象的で、この場所にあるさまざまな存在を音にしてくれたと感じます。お財布を使っている場面はコンビニエンスストア高橋さんが撮影協力してくださいました。ありがとうございます。

「うつくしく きもちよく」をぜひご覧いただけましたら嬉しいです。HPよりご覧いただけます。

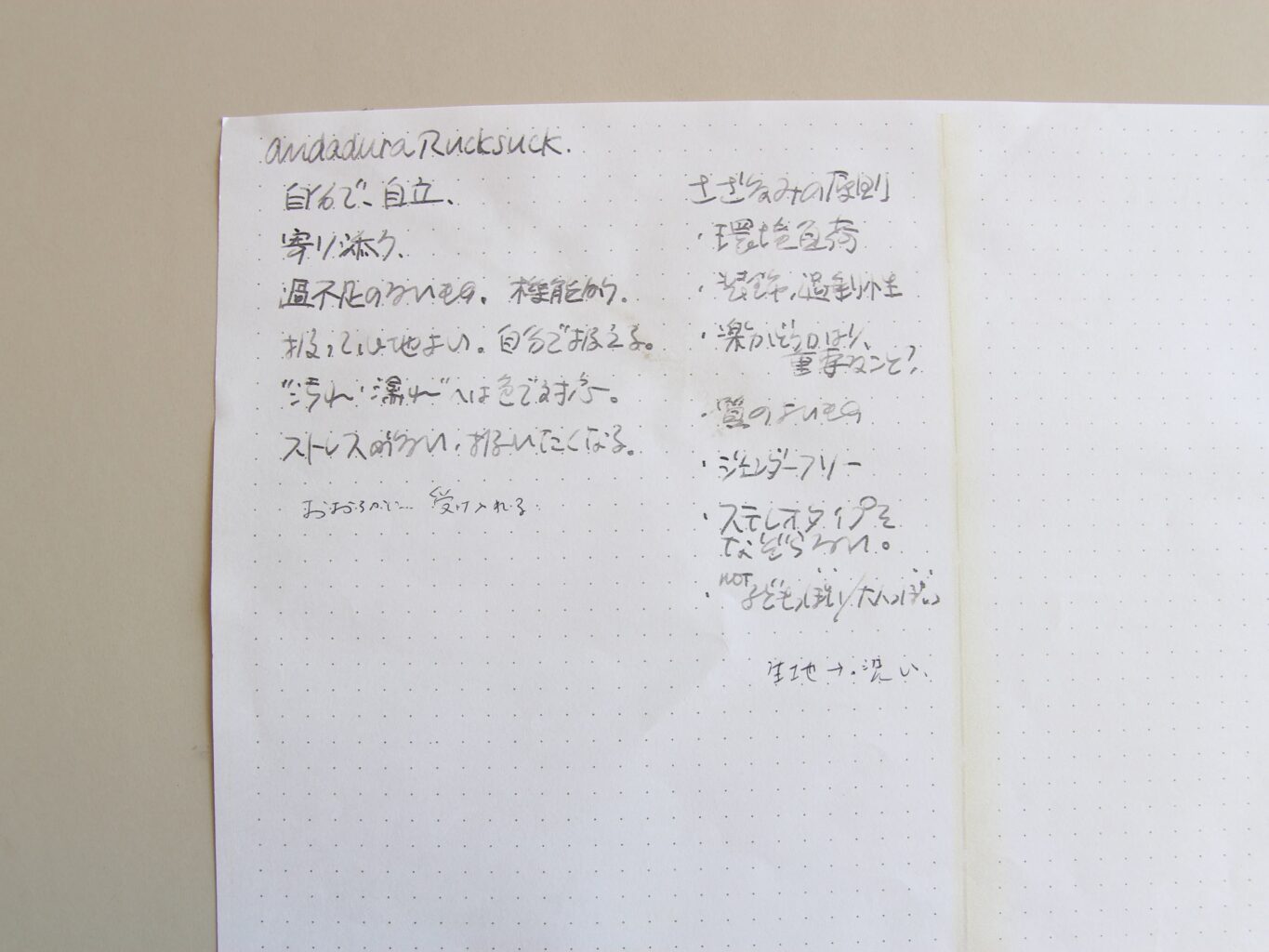

広島にあります、認定こども園さざなみの森さんと一緒に、子供たちが使うリュックを作りました。生地選び、色、仕様などを、菜穂さん、松井さん、さざなみの森のスッタフの方々と、対話しながら1年半くらい前からゆっくりと進めてきました。

今回は初めて縫製を縫製屋さんにお願いし、僕はデザインに専念しました。量産に落とし込む際に、スタッフの皆が制作出来るよう、ネジを緩める工程を経る事で、モノに客観性が帯びます。これが量産の楽しさか!と感じる事が出来たのも、すごくいい勉強になりました。

子供のアイテムを作る事も初めての経験です。これまでは、自分の体を使って使い心地を確かめていましたが、子供の使用感は見て感じる事しか出来ないので、じっくり観察しました。リュックを背負って違和感なく遊ぶ様子や、気持ちいい〜、といってくれる子もいたりして、たくさん背中を押してもらいました。

4月から子供たちが使う姿を想像するとホクホクした気持ちになります。

工房の中でものを考えるというより、さざなみの森の風景の中でものを作ったという手触りが残ってます。子どもたちの成長に寄り添うものになれば嬉しい限りです。

岡山にあります、くらしのギャラリーさんで3月5日より開催される「岡山民藝振興株式会社 展 -僕らの15日間店長-」に参加いたします。

この最後の晩餐オマージュのDMからは、石川さんから届いたメッセージ、「僕らの仕事が少しでも懐中電灯の様に灯せたら嬉しいなと思っています。」という言葉をビシバシと感じました。

ANDADURAは3月10日の店長を仰せつかってます。

その他、「はねもんガチャガチャ」という、はねもん(使えるけど売り物にはしにくいもの)をガチャガチャでお渡しする企画がございます。ANDADURAでは、西日本豪雨で浸かってしまったお財布の中で状態の良いものを選んで提供します。

また、同じく水に浸かった革で、たくさんコースター(ガラスの展示ですので)を作りました。今展でご購入下さった方に先着120組ペアでプレゼントいたします。

水に浸かったお財布は近所の方にプレゼントしたり、革屋さんが懸命に直して下さった(それでも汚れが取れない。)革はレンタルするお財布を作ったり、Over the rainCowという汚れを避けて裁断できる小さなアイテムを作ってみたりしました。そして今回のコースターでおおよそ使い切る事が出来ました。

この革と向き合うことは学びが多いぞ!とビビッときた直感に従い、使い道を考えました。シェアしたりプレゼントしたりするいつもと違うやり方ができたの、この革のおかげだったとと思います。

水に浸かった革は分けて管理していましたので、目に入ると、どうやって使おうかと考えてしまいますので、今回使い切る事ができて、ホッとしてます。少し開放感があります。さまざまな形のコースターがありますので、楽しんで選んでいただけましたら嬉しいです。

・・・

『岡山県民藝振興株式会社展』

-僕らの15日間店長-

昨年の吹業廿年記念展は、全国の学校が一斉休校になる不安な時期に開催していただきました。あれから一年、窯に向かい考えるなかで岡山の工藝を再発見するきっかけにもなりました。

展示会の名前からついに屋号も僕の名前もなくなりましたが、僕の器と僕がワクワクする工藝とともに「くらしの友いろいろ」全力で準備いたします。

石川硝子工藝舎 石川昌浩

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【キャスト】

・工房正島 正島克哉

*高城染工

*Dove&Olive 小野一

*ANDADURA 山本祐介

*一陽窯 木村肇

*瀧川卓馬

・石川硝子工藝舎 石川昌浩

*Womb testis 西原洋行

*てのひらワークス 小林智行

*Lathe 藤田仁志

・匙屋 さかいあつし

・松本家具研究所 松本行史

・石田直

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『岡山県民藝振興株式会社展』

-僕らの15日間店長-

くらしのギャラリー

2021.03.05(fri)-03.21(sun)

火曜日定休日

11:00〜19:00

岡山市北区問屋町11-104

でんわ086-250-0947

gallery@okayama-mingei.com

ANDADURAの革は2010年の独立当初より革屋の佐藤さんと共に作り上げてます。

革のベースとなるタンナーさんをいろいろ試したり、工程を変えたり、その時々で

一番いいと思う作り方で革を作ってきましたが、表だけでなく、裏面を仕上げるという

やり方はずっと変えずに行ってきました。写真右が革の裏面。

通常のやり方では、革を仕上げた後に、革の厚みを調整する革漉きを行いますが、

ANDADURAの革は最初に漉いて、そこから仕上げていきます。

それにより、裏面もキッチリ仕上がった革になります。

ANDADURAの製品は裏張りなど、自分が余計だと思うことはしていないので、

余計なことをしない代わりに裏を仕上げています。

通常のやり方は通常のやり方の良さがあり、安定的に革を作れますが、

それぞれに一長一短があります。どっちを取るかかと思います。

最後に漉くと、厚みのブレは漉き加工の精度のみのブレですが、

最初に漉くと、染色やら、表アイロン、裏アイロンなど、様々な工程の中でブレが大きくなってきます。革をしめるプレスアイロンで革がしまり、季節やロット、タンナーの種類、原皮などでしまる割合は異なり、厚みがブレてしまいます。

ですので、1枚1枚の厚みを変えて、ブレても許容できるように工夫しています。

ストリーミングでも聴けますが、ダウンロードしてリピート再生で散歩musicとしても心地よいかと思います。

個人的には夕暮れ時、漏れてくる夕飯の匂いを感じながらの散歩中、というシュチュエーションがいいなぁ。

短い散歩:大島亮

楽しいこと、心地よいことは、共有したいと思いアップしました。

「短い散歩」の音源は下のボタンよりダウンロード頂けます。ぜひ♪