3月28日から4月7日のあいだ、高円寺にあります、cotogotoさんで展示を行います。

去年のグループ展の時に、お声がけいただき、今回は「ANDADURA展」になります。

個展のお誘いをいただいてから、レンタルのお財布をお送りして、全てのお財布を実際に使っていただいた上で、メールでやりとりしながら、アイテムの選定をしていただきました。

cotogotoの栗原さんは、ブログや冊子やAYANO REPORTも読んでいただき、ポッドキャストまでも聞いて下さっていて、ひとつの展示に向けての熱量を感じました。熱を感じながら制作をできることが、ほんとうにありがたいです。紹介いただいた文章も読んでいて嬉しくなりました。

今回はお財布、小銭入れなどは、ベージュとネイビーに絞っての展示になります。新たに2色にしますと言いながらも、展示する際は、ついついたくさん色を用意していたので、ベージュとネイビーの2色が並ぶ姿を展示で見るのは初めてで、自分がどう感じるのかも楽しみです。

29日は13時から18時頃までお店におります。3月の末は気候も良さそうですので、遊びに来ていただけると嬉しいです。

onlineと実店舗での開催となります。ともによろしくお願いします。

ー

なぜ中間がこんなに好きなんだろうかと考えると、中間というものが、作られたモノだからという気がする。

楕円や四角は元々あるがその間には深い溝(というより別々に存在している)があり、そこに中間を見いだそうとする事で、中間というものが出来るのである。

それはまるで手品のようで、ワクワクする。

ー

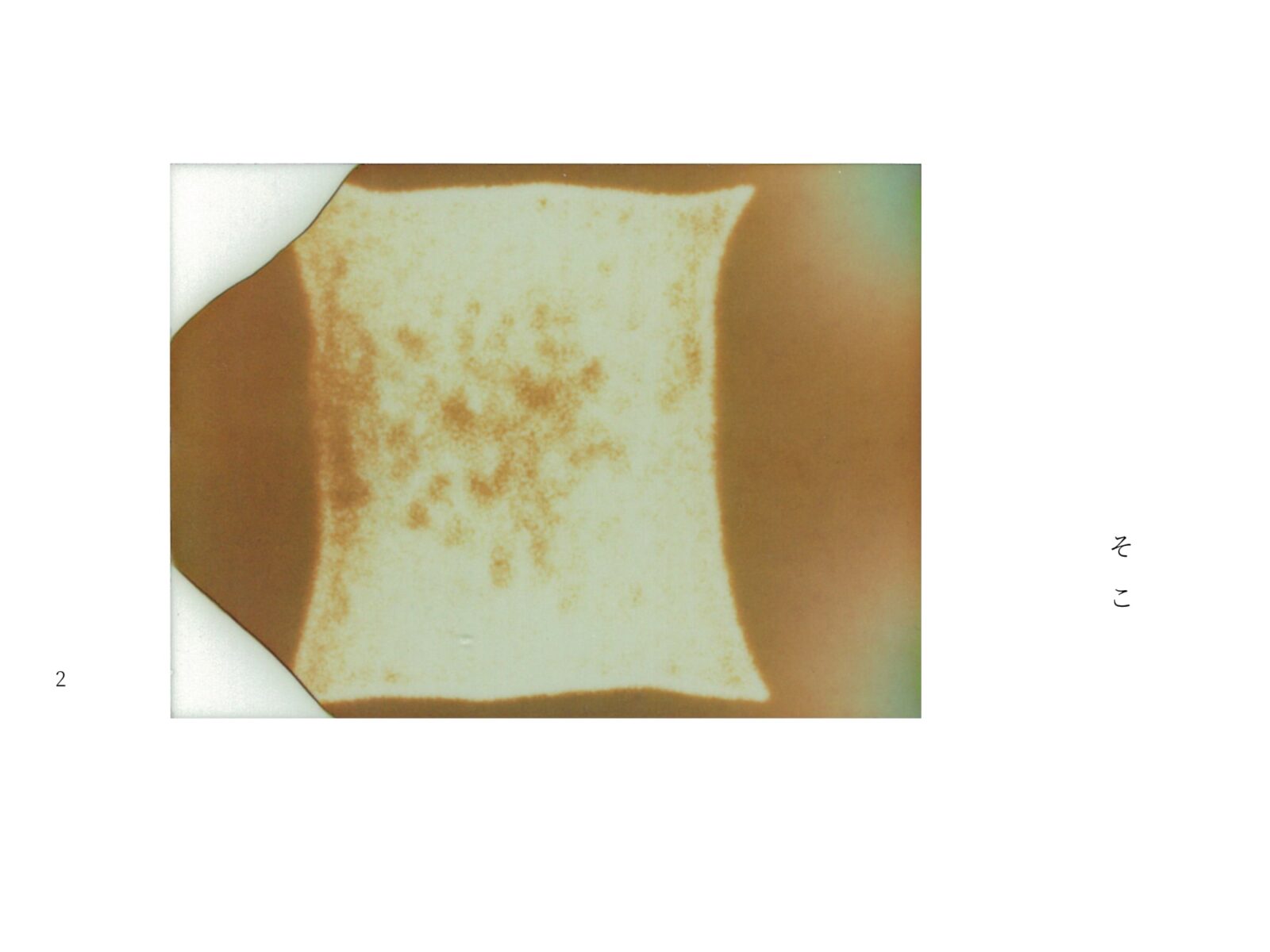

そ こ 2

ここ と あそこ の あいだ

小さな冊子「そこ 2」が出来ました。

【目次】

「寄り添うとは一体」森永佐和子(tirupati)

「記憶とその周辺」森永祐史(tirupati)

「原風景の一点」山本綾乃(ankh)

「凧がいてくれてよかった」僕

今回もテーマや書く内容についての打ち合わせもなく、納期もなく、ただ、メールアドレスを共有し、個人的に書きたいことを書きたい時に書いてそこに送る。4人分集まったら、僕がレイアウトして、入稿するという前回と同じやり方で作りました。

僕のささやかな試みとしては、絵やイラストは、冊子のために描いたり、用意したりはせず、もともと持っていたものや、生活していて、目に入ったものを使うようにしています。身の回りで日常的に絵を描いたり、写真を乱撮するのは、子どもで、表紙の写真以外は、目に入った子どもの絵や写真です。

レイアウト作業をして、家に帰ったら、「これピッタリじゃん。」という絵に出会ったりします。なので、レイアウトする日、その日の気分や、たまたま目にしたもので、違うものになるであろうやり方でフワフワと作っています。

ある程度まとまったら、ちがう形にしようとは、うっすらと考えていましたが、その形に「雑誌」という言葉をあててみると、なんともワクワクしてきました。「さっし」が11(点々)で「ざっし」になる。まとめる冊数は11だな。個人で雑誌って作れるんだ。(勝手にそう呼んでいるだけだけど)雑誌の1ページが出来たら、冊子として見てもらって、まとまったら雑誌になるという無理のない作り方も、自分に合っている気がする。

どこまで、続くかは不明ですが、いろんな発見があったりするのが楽しいので、フワフワと細々と続けていこうと思っています。

これから、お店さんに冊子をお送りします。お近くのお店さんで、見かけたら、持ち帰っていただけたら嬉しいです。「そこ」を置いてくださっているお店さんは、こちらからご覧ください。

1月はいくつかのお財布の修理をしました。

LGW09は、引き手交換の修理をしました。10年くらい使われているものですが、引き手以外の状態も良く、乾燥している箇所にオイルを入れてメンテナンスしました。

急に年末がやってきたようで、気がつけば仕事納め。

大掃除でもしようかと思ったけど、通常制作がしたいなと思ったので、

正月は旧暦を採用するとして、淡々と制作する。

今年は「しゃーない(しかたがない)」と「知らんがな」「まっ、なんとなく」という言葉をよく使った一年でした。

今年もありがとうございました。